On se demande pourquoi on continue. Qu'est ce qu'on attend du travail qu'on fournit ? On voit ce qui marche en librairie. Cette année : Valérie Trierweiler, Eric Zemmour. Ça fait beaucoup de haine pour très peu de littérature. Et même si cette année, j'ai lu Le premier homme, et même si cette année, Certaines n'avaient jamais vu la mer, et même si cette année, William Nicholson, John Harvey, Rudigoz, et même si cette année, Les poches sous les yeux et le plaisir du travail en équipe. Tout cela en m'a pas fait trouver du travail. Enfin ne m'a pas fait gagner d'argent. Je suis toujours chômeur, je vis toujours seul, toujours loin de mon fils. Alors, à quoi ça sert ? Et je ne vais pas vous faire la réponse des philosophes, « ça ne sert à rien, et c'est ça qui est beau ». Foutaises. Je ne sais pas à quoi ça vous sert. Moi, ça me sert à ne pas me sentir seul. À partager, avec des sensibilités qui me ressemblent, parce que ça rassure, avec des sensibilités qui me sont éloignées, avec qui, sans un livre entre nous, je ne saurais pas le faire.

On se demande pourquoi on continue. Qu'est ce qu'on attend du travail qu'on fournit ? On voit ce qui marche en librairie. Cette année : Valérie Trierweiler, Eric Zemmour. Ça fait beaucoup de haine pour très peu de littérature. Et même si cette année, j'ai lu Le premier homme, et même si cette année, Certaines n'avaient jamais vu la mer, et même si cette année, William Nicholson, John Harvey, Rudigoz, et même si cette année, Les poches sous les yeux et le plaisir du travail en équipe. Tout cela en m'a pas fait trouver du travail. Enfin ne m'a pas fait gagner d'argent. Je suis toujours chômeur, je vis toujours seul, toujours loin de mon fils. Alors, à quoi ça sert ? Et je ne vais pas vous faire la réponse des philosophes, « ça ne sert à rien, et c'est ça qui est beau ». Foutaises. Je ne sais pas à quoi ça vous sert. Moi, ça me sert à ne pas me sentir seul. À partager, avec des sensibilités qui me ressemblent, parce que ça rassure, avec des sensibilités qui me sont éloignées, avec qui, sans un livre entre nous, je ne saurais pas le faire.Alors voilà. Il est là. Le poisson pourrit par la tête. Je le tiens dans les mains. Un livre. Un vrai livre ! Avec tout le travail qu'il m'aura fallu, à défaut de talent ou de facilité. J'ai ressorti le premier manuscrit, trop biographique, trop lourd, et que j'ai dû éclater en mille morceaux pour l'alléger d'un tiers de ses mots. Que j'ai dû retravailler pendant plus d'un an, pour trouver, enfin, l'angle fictionnel qui convenait.

Tout le travail de ceux qui sont autour.

Tout le travail de ceux qui sont autour.Celui de Jean-Yves Reuzeau, qui a bien voulu remarquer ce Poisson parmi les 1500 manuscrits que le Castor Astral reçoit chaque année. Mille cinq cents, putain. Etqui m'a dit qu'à part le début tout était à reprendre.

Le travail de Bénédicte, avec qui j'ai bataillé pour des virgules et des conjonctions de coordination (attention, je n'ai pas encore vérifié que tout avait été pris en compte, je suis encore susceptible de te pourrir la vie !)

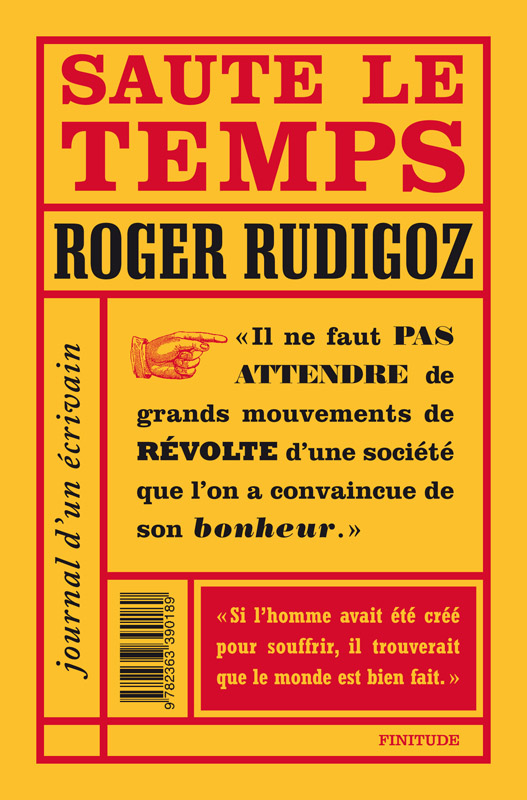

Le travail de Marc Taraskoff, qui en une seule image a su saisir l'ambiance, l'esprit. Et même changer la cravate de mon poisson pour qu'elle fasse plus corporate.

Le travail de Marc Torralba, qui a su donner à cette image la texture qu'il fallait pour en faire la couverture idéale. Je la regarde, cette couverture, je la caresse et j'essaie de comprendre comment elle peut être être aussi nette alors que le papier est texturé. Comme je ne comprends pas, j'ouvre au hasard et je hume l'odeur du papier, de la colle, je relis des passages. Et je me marre parce que je suis content.

Et François Betremieux, qui m'appelle, me demande les adresses qui manquent, celles des gens dont on espère qu'ils seront touchés, qu'ils voudront en parler. François qui m'envoie des encouragements juste au moment flippant où je prends conscience que je ne retoucherai plus jamais le Poisson. C'est à lui de toucher les gens, tel qu'il est.

Ou pas. Mais je n'ai pas envie de penser au ou pas.

Le hasard de la numération en base 10 fait que cet article est le centième de ce blog. Cent articles, un peu moins de cent semaines. J'ai usé les nerfs de pas mal de monde au cours de ces presque deux ans. Mais aussi des trois ou quatre années qui les ont précédés. Et des trente-deux qui ont précédé celles-ci. Enfin, il paraît. On aurait aimé, enfin, j'aurais aimé, que la sensibilité qui nous livre toutes portes ouvertes à un monde foisonnant, paradoxal, violent, cette sensibilité qui nous permet de sentir ce contre quoi d'autres ont appris si tôt à se protéger, on aurait aimé que cette sensibilité qui nous fait écrire ne soit pas aussi celle qui nous rend intransigeants, à vif, susceptibles, cyclothymiques, j'en passe, vous saurez compléter le tableau. Ceux qui m'entourent, savent combien je n'ai pas le choix. Alors à quoi ça sert, tout ça, si c'est pour ne pas rendre heureuse celle qui m'accompagne ? C'est qu'on se trompe sur l'effet et la cause. Sans l'écriture, sans la lecture, sans la compréhension du monde couchée sur le papier, transmissible, sans le partage rendu possible d'une sensation dans laquelle on se retrouve, ce serait à pleurer, sans tout ça ce serait, je serais, pire, bien pire qu'avec. Ce serait ni l'argent ni le beurre.

Le hasard de la numération en base 10 fait que cet article est le centième de ce blog. Cent articles, un peu moins de cent semaines. J'ai usé les nerfs de pas mal de monde au cours de ces presque deux ans. Mais aussi des trois ou quatre années qui les ont précédés. Et des trente-deux qui ont précédé celles-ci. Enfin, il paraît. On aurait aimé, enfin, j'aurais aimé, que la sensibilité qui nous livre toutes portes ouvertes à un monde foisonnant, paradoxal, violent, cette sensibilité qui nous permet de sentir ce contre quoi d'autres ont appris si tôt à se protéger, on aurait aimé que cette sensibilité qui nous fait écrire ne soit pas aussi celle qui nous rend intransigeants, à vif, susceptibles, cyclothymiques, j'en passe, vous saurez compléter le tableau. Ceux qui m'entourent, savent combien je n'ai pas le choix. Alors à quoi ça sert, tout ça, si c'est pour ne pas rendre heureuse celle qui m'accompagne ? C'est qu'on se trompe sur l'effet et la cause. Sans l'écriture, sans la lecture, sans la compréhension du monde couchée sur le papier, transmissible, sans le partage rendu possible d'une sensation dans laquelle on se retrouve, ce serait à pleurer, sans tout ça ce serait, je serais, pire, bien pire qu'avec. Ce serait ni l'argent ni le beurre.Le hasard des rencontres fait que je comprends cela au moment où Roger Rudigoz et ceux qui l'ont connu me l'expliquent. Et que du coup, même moins talentueux, je me sens moins seul, moins bizarre, moins maudit.

Le hasard de la tradition judéo-chrétienne fait que ce livre arrive comme un cadeau de fin d'année.

Rêvons qu'il soit la mèche d'une année du phénix qui s'est bien faite attendre.

PS : Je vous épargne l'audio pour ce billet, mais sachez que Le poisson pourrit par la tête, de Michel Goussu, au Castor Astral Éditeur, sera disponible dans toutes les bonnes librairies à partir du 8 janvier. Il dépend de vous qu'il trouve son public, comme on dit en sous-entendant qu'il a un public à trouver. Merci encore à ceux, celles, celle qui ont su m'épauler pendant tout ce temps.

PPS : ceux qui suivent un peu savent que je truande gravement puisque le blog est né en avril 2013, mais j'étais sincère quand j'ai écrit le truc puisque je pensais ne sortir qu'un article par semaine, au max.