Le rendez-vous de kiné était à 19h30. Une heure à tuer. Je passe à la fnac. Sur la table, parmi les nouveautés francophones, le Poisson côtoie Guenassia. Je l'avais interviewé, une fois, pour une radio locale, dans une ambiance un peu tendue. Tendue à cause du libraire avec qui on avait un partenariat, qui était arrivé avec 3 heures de retard. Il n'a pas dû oublier non plus : chez lui, pas de place à l'étal du poissonnier. La libraire de la fnac, au contraire, est tout à fait sympathique. Nous savons tous deux que les séances de dédicaces pour les primo-romanciers se résument à de longues heures gênantes et solitaires, alors je me contente de la remercier.

Je dis presque personne parce que quelques tous petits échos nous parviennent. Pas vraiment du monde de la culture, puisque le seul journal qui ait consacré un article au Poisson c'est celui de la CGT, la Nouvelle Vie Ouvrière. L'article, très sympathique, est titré "à la dérive". C'est amusant, pour un poisson.

Je dis presque, aussi, parce qu'un blog, Encres Vagabondes lui a consacré un long article, et on peut le lire ici. De manière générale ce "site littéraire pour lecteurs curieux" mérite un clic de souris. Le hasard, ces temps-ci, me veut du bien. L'article de la NVO côtoyait celui sur le dernier livre de Virginie Despentes et la critique des encres vagabondes fait encore référence à l'auteure de Vernon Subutex. C'est assez flatteur. Pour le rest, il s'agit d'une lecture précise du Poisson, et c'est agréable de se rendre compte que certains des messages passent aussi auprès de gens qui ne me connaissent pas.

Et je dis presque personne, aussi, surtout, à cause des autres, ceux qui me connaissent. Au départ les tout proches, pour qui la question est "où commence le roman" ? Parce qu'ils n'osent pas demander "où s'arrête l'autobiographie ?" Ça fait un peu peur, d'imaginer un type qu'on connaît accroupi en chaussettes sur la cuvette des toilettes pour handicapés.

Et puis, par des chemins que je ne connais pas, ceux, moins proches, qui m'envoient des messages, pour le moment très positifs. Je suis agréablement surpris de la bienveillance de ces premiers lecteurs, et de la pertinence de leur lecture. Quand on écrit, on travaille tout seul, pendant des mois, sur des aspects de construction, de rythme, et quand on est à peu près content on se dit que jamais personne ne se rendra compte de la différence. Et finalement, si. Et ça fait chaud au cœur.

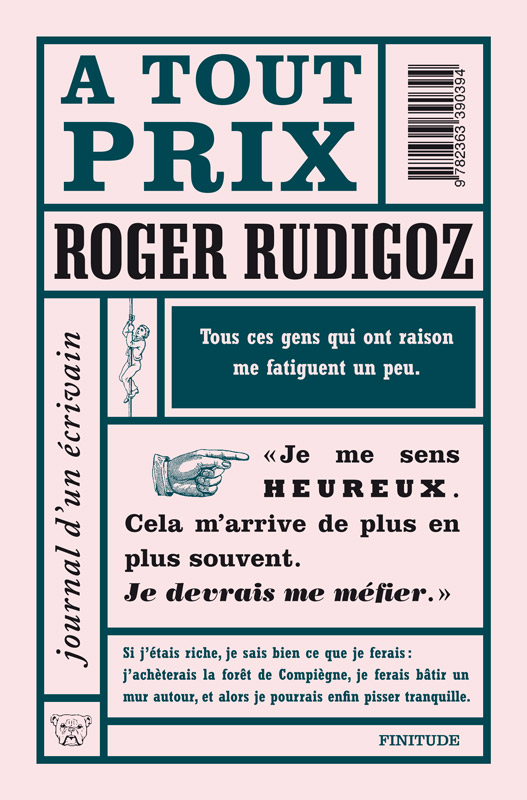

Bon, bien-sûr, même si les visites sur le blog augmentent rapidement, même si les piles avaient diminué de quelques exemplaires à Rennes, à Brest, à Betton, à Quimper, aussi, m'a-t-on dit, on aurait aimé, enfin, j'aurais aimé, bénéficier de la couverture média de l'autre Michel (en haut à droite, sur la photo, un petit gars qui monte, paraît-il), mais chaque petit message que je reçois me fait me dire que je n'ai pas écrit pour rien. Un lecteur tellement différent de moi se retrouve dans la peau du narrateur, et je suis rassuré : tout le monde peut s'y retrouver. Une lectrice, aussi, m'a remercié d'avoir parlé des "petites mains", d'avoir souligné qui fait le boulot dans une boîte, et ça m'a suffit à me dire : "Finalement, même si maintenant je suis chômeur en fin de droits, ça valait le coup."

Bon, je m'étale, je me répands, on dirait une Miss France alors qu'un simple merci suffirait.

Merci.